歯周病

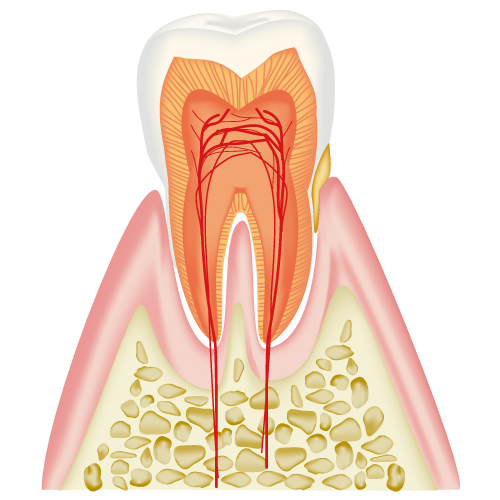

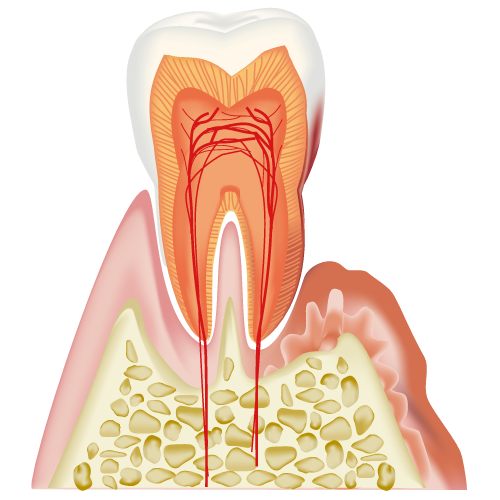

歯周病は、口内に存在する細菌の感染によって引き起こされる炎症性疾患です。

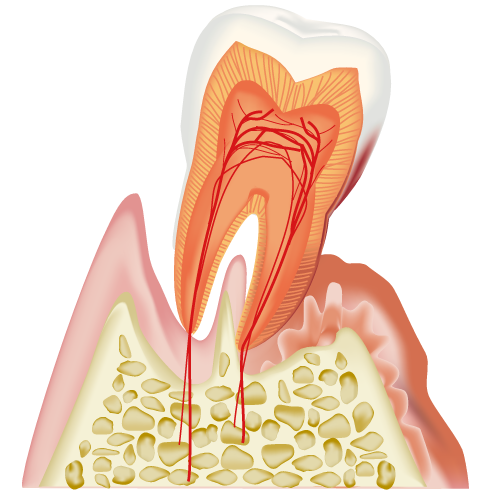

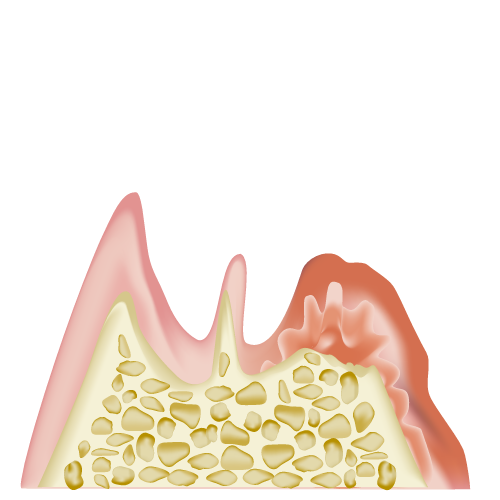

この病気は、歯を支える骨や歯ぐきなどが溶けてしまい、歯が抜け落ちてしまう恐れがあります。

最も深刻な問題の1つは、炎症が起こり、歯ぐきが腫れたり出血することですが、ほとんどの場合痛みを伴いません。

歯周病は現代の生活習慣病の1つであり、日本の成人の80%が歯周病に罹患しているとされています。

病気が進行してしまうと、歯を抜くことが必要になる場合もあります。

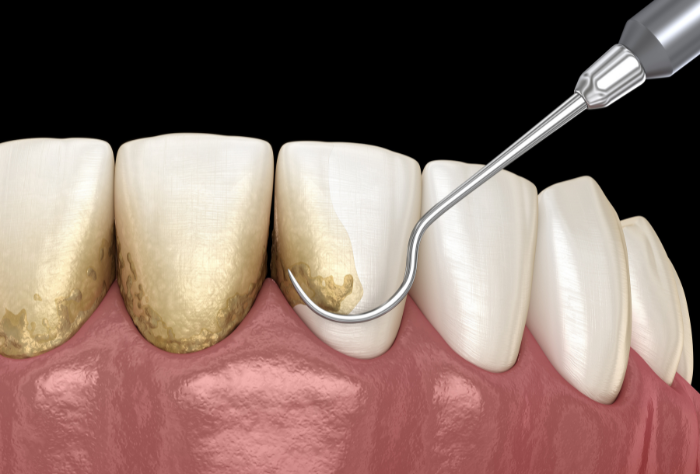

歯周病原菌の繁殖や歯垢、歯石の蓄積によって引き起こされます。

歯周病は、初期段階では歯肉の軽度な腫れや出血などの症状が見られますが、進行すると歯周ポケットの深さが増し、

歯の支持組織が破壊され、最悪の場合には歯が抜けることになります。

歯垢は、食べかすや唾液などの成分が混ざり合ってできた粘液質の膜です。 歯垢が歯と歯肉の境目に蓄積すると、歯周病原菌が繁殖して炎症を引き起こす原因となります。

歯垢が長時間蓄積されると、カルシウムなどのミネラル分が歯垢に吸着し、歯石となります。 歯石は、ブラッシングやフロスで取り除くことができず、歯垢を更に蓄積する原因になります。

タバコは、口腔内に悪影響を与えます。タバコに含まれる有害物質が口腔内に付着することで、 歯周病原菌の繁殖や、免疫力の低下を引き起こすことが知られています。

偏った食生活により、栄養バランスが崩れると、歯周病になりやすくなります。 特にビタミンCの不足は、歯周病の進行を促す原因になると考えられています。

ストレスが原因で免疫力が低下すると、歯周病原菌の繁殖を助長し、歯周病を引き起こす原因となります。

以下のチェックリストを定期的に行うことで、虫歯の早期発見や、歯の健康管理を行うことができます。

また、歯科・歯医者での定期検診も大切ですので、歯の健康について気になることがあれば、早めご相談をおすすめします。

歯周病の症状をチェック

歯周病は、初期の歯肉炎から重度の歯周炎まで、段階的に進行していきます。

進行するにつれて症状も深刻化し、最終的には歯を失う原因となるため、各段階の特徴を知って早めに対処することが大切です。

歯周病の治療は、日常のセルフケアから歯科医院で行う専門的な処置まで、症状の段階に応じて方法が異なります。

歯周病は放置すると悪化してしまうため、早めのケアと治療が大切です。

歯垢や歯石が歯周病の原因となるため、正しい歯磨きや歯間ブラシ、フロスなどを使った歯周ケアが重要です。

歯科医師や歯科衛生士による適切な指導を受け、自宅でのケアを改善することで、歯周病の進行を抑えることができます。

歯石や歯垢が溜まった歯周ポケットを歯科医師や歯科衛生士が専用の器具で取り除くことをスケーリングと呼びます。

歯垢が歯肉に付着している場合は、根面清掃を行うこともあります。

スケーリングや根面清掃によって、歯周ポケット内の炎症を改善し、歯周病の進行を抑えることができます。

歯周病によって歯を失った場合、インプラント治療が有効な解決策となることがあります。

歯周病によって失われた歯は、その部分の歯槽骨が吸収されてしまうため、通常の義歯やブリッジを入れることが難しい場合があります。

しかし、インプラント治療は、人工歯根を歯槽骨に埋め込み、その上に義歯を取り付ける方法であり、歯周病による歯槽骨の吸収を防ぐことができます。

また、インプラント治療は、周囲の歯に負担をかけず、自然な噛み心地を実現することができます。

さらに、口腔内の清掃がしやすく、維持管理もしやすいため、口腔内の健康を維持することもできます。

歯周病は、歯茎や歯の周りの組織に炎症を引き起こす疾患であり、進行すると歯を失う原因となります。

しかし、歯周病が口腔内に留まらず、身体全体に影響を与えることがあることがわかってきました。

糖尿病は、血液中のグルコース(血糖値)が高くなる病気です。

糖尿病患者の多くが、歯周病にかかっていることが知られています。

また、逆に歯周病が糖尿病の発症や進行を促進することもわかっています。

歯周病の炎症が全身に炎症をもたらし、血糖値のコントロールが困難になることが原因です。

糖尿病患者が歯周病を予防することは、血糖値のコントロールにもつながります。

歯周病は、心臓疾患のリスクを増加させる可能性があります。

歯周病の炎症が、心臓の血管を詰まらせる原因の一つと考えられています。

また、歯周病による炎症が、心臓病の進行を促進することも知られています。

心臓疾患のリスクを減らすためには、歯周病を予防・治療することが重要です。

妊娠中の女性は、歯周病にかかりやすくなる傾向があります。

歯周病による炎症が、胎児の成長に悪影響を与えることがあります。

また、妊娠中に歯周病にかかると、早産や低出生体重児のリスクが増加することが知られています。歯周病を予防・治療することで、妊娠トラブルを予防することができます。